Potentiale und Herausforderungen im Überblick

„Wenn Geschichtsunterricht Jugendliche zu kritischer Teilhabe an gesellschaftlich-politischen Diskursen, an Geschichtskultur und -politik befähigen soll, muss er sich mit der Geschichte von […] ‚Wiedergutmachung‘ beschäftigen. Der politische, gesellschaftliche und kulturelle Umgang mit der NS-Vergangenheit ist wesentlicher Teil der deutschen Geschichte nach 1945. Bis in die Gegenwart hinein bestimmt die Frage, welche Verantwortung in Bezug auf ‚Wiedergutmachung‘ besteht, die Diskussion in Deutschland.“

zit. n. Franziska Conrad, ‚„Bewältigung“ und „Wiedergutmachung“? Zum Umgang mit den Folgen der nationalsozialistischen Diktatur in der Bundesrepublik.‘ in: Geschichte lernen Nr. 119, S. 4

© 2007 Friedrich Verlag GmbH, Hannover

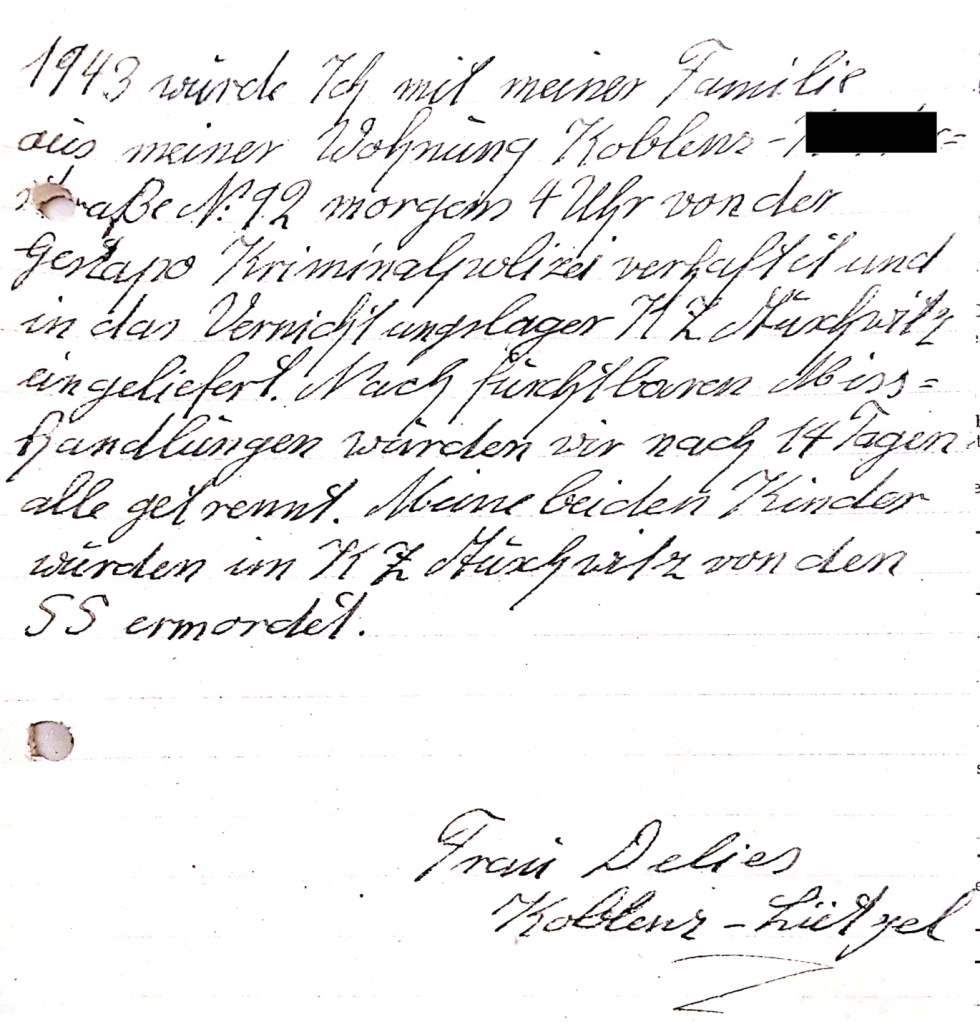

Auf Grund ihrer Gattungsspezifik vereinen Wiedergutmachungsakten eine Vielzahl von zeitlichen Räumen und Perspektiven. So findet sich in den Akten Quellenmaterial von der Zeit des Nationalsozialismus selbst bis in die Jahrzehnte der Antragsstellung und -bearbeitung der Fallakten. Neben Ego-Dokumenten aus Verfolgtenperspektiven nach 1945 und alltagsgeschichtlichen Zeugnissen des Lebens in der Verfolgung im Nationalsozialismus bieten sie auch Einblicke in den behördlichen Schriftverkehr der Wiedergutmachungsämter, enthalten Zeugenaussagen Dritter und Belege der Verfolgung aus NS-Perspektive. Da es sich dabei häufig um persönlich aufbewahrte Erinnerungen handelt, können Wiedergutmachungsakten auch Dokumente umfassen, die bisher keinen Eingang in öffentliche Archive gefunden haben.[1] Die je nach Einzelfall sehr unterschiedlichen Akten halten somit vielfältige Anknüpfungspunkte für didaktische Zugänge bereit: Neben der Repräsentanz verschiedener Verfolgtengruppen wie (u. a.) Jüdinnen und Juden, Sinti:zze und Rom:nja, politisch Verfolgte oder Zwangsarbeitende spielen insbesondere die Gründe der Antragsstellung eine bedeutende Rolle. Über Wiedergutmachungsakten können Zerstörung, Enteignung, Raub, Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus bzw. der Shoah problematisiert werden. Fluchtbiografien, unter Zwang abgebrochene Ausbildungs- oder Berufswege und Hafterfahrungen in der NS-Diktatur bieten weitere thematische Bezugspunkte. Im Folgenden sollen die didaktischen Potentiale und Herausforderungen des Themas der „Wiedergutmachung“ nationalsozialistischen Unrechts im Geschichtsunterricht an konkreten Aspekten weiterführend in den Blick genommen werden. Abschluss der Betrachtung bildet die Vorstellung eines konkreten didaktischen Arrangements, in dem Auszüge aus einer Wiedergutmachungsakte unter einer familienbiografischen Perspektive kontextualisiert werden.

Regionale und biografische Perspektivenvielfalt

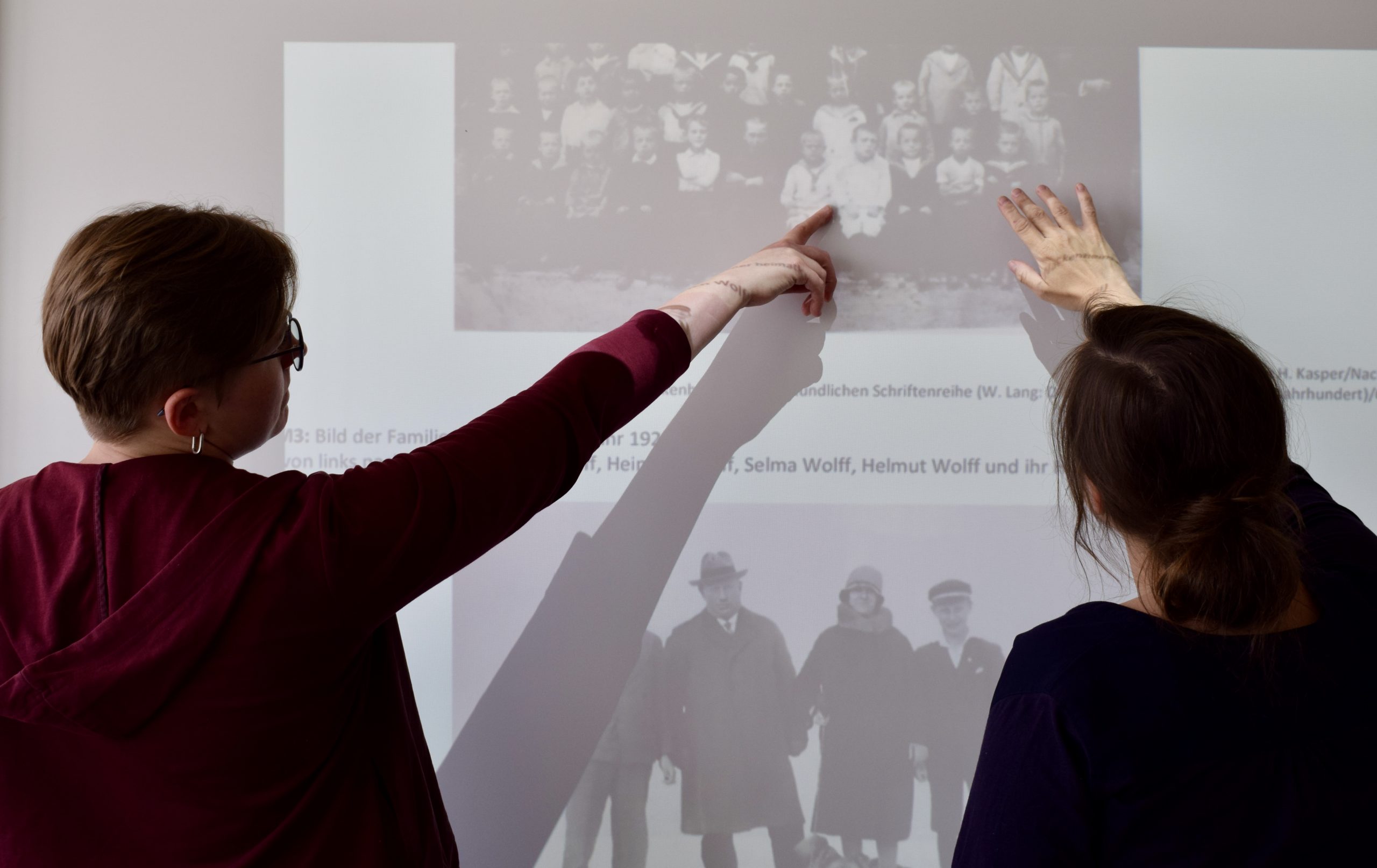

Die Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Aufarbeitung gewinnt für die Lernenden im Geschichtsunterricht gerade über regionale und biografische Fallbeispiele an lebensweltlicher Relevanz.[2] Indem sie diese beiden Aspekte vereint, ermöglicht eine Beschäftigung mit Wiedergutmachungsakten daher in besonderem Maße historisch bedeutsames Lernen. Durch ihre regionale, gar lokale Nähe können Wiedergutmachungsakten zudem Impulse für forschend-entdeckendes Lernen vor Ort bereithalten und zu unterrichtlichen Projektarbeiten oder individuellen Forschungsvorhaben im Rahmen von Facharbeiten sowie Wettbewerben anregen.

Unter den Antragsteller*innen von Wiedergutmachungsanträgen, Überlebenden der NS-Verfolgung oder deren Angehörigen finden sich auch Beispiele jüngerer Menschen, denen in der NS-Diktatur die Flucht ins Ausland gelang. Ihre Biografien gehen häufig mit einem erzwungenen Abbruch der schulischen Ausbildung oder des Studiums, häufig auch mit dem Zusammenbruch ihrer Familien und Freundeskreise einher, wodurch sich thematische Bezüge zur Lebenswelt der Lernenden eröffnen können. In den Akten präsente Akteure der „Wiedergutmachung“ sind über die Verfolgten hinaus aber auch Täter*innen, „Ariseur*innen“, Profiteur*innen oder Denunziant*innen ebenso wie Vorgesetzte, Nachbar*innen, Kolleg*innen oder Schulkamerad*innen. Perspektiven auf die deutsche Gesellschaft im Nationalsozialismus und nach 1945 können im Unterricht also gleichermaßen in den Blick rücken wie die bundesdeutsche Politik und Verwaltung, welche die „Wiedergutmachung“ gestalteten bzw. umsetzten.

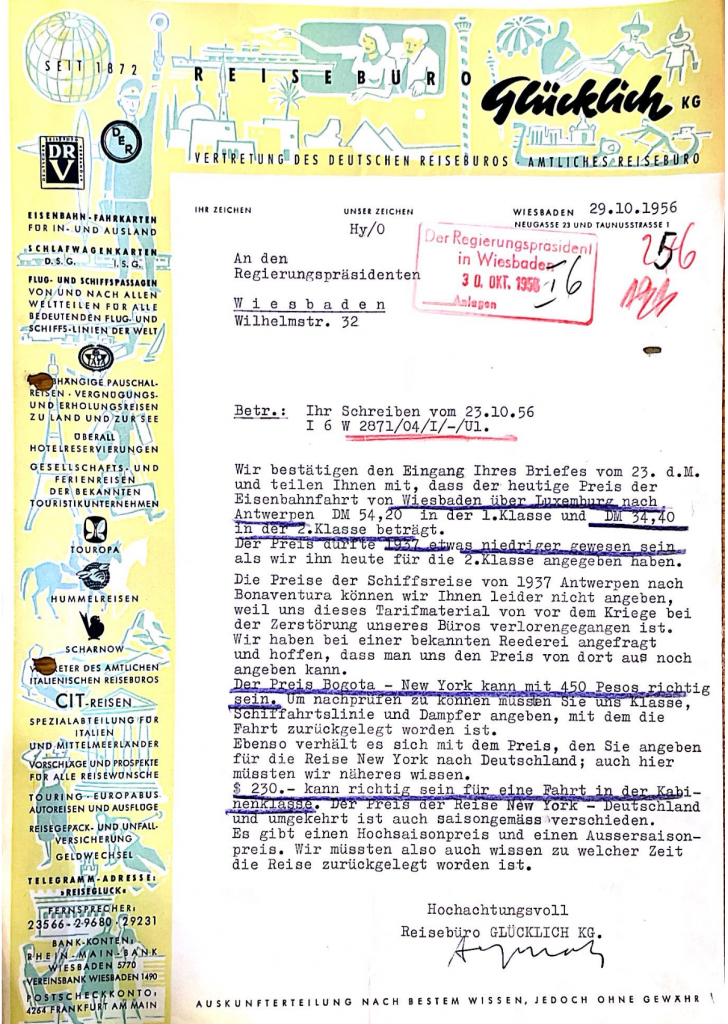

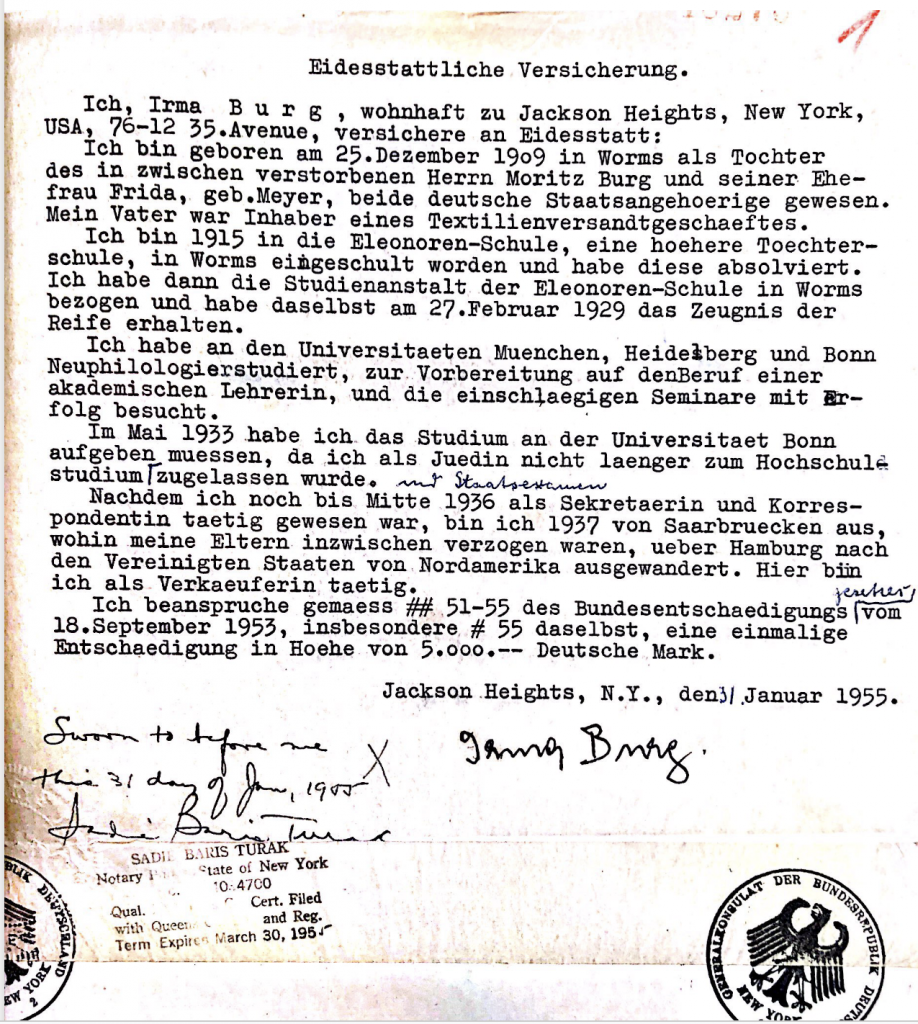

Schließlich handelt es sich bei Wiedergutmachungsakten um Archivgut, das durch seine größtenteils schriftliche Dokumentation über Schreibmaschinentexte der 1950er Jahre für Lernende auf einer formalen Ebene besonders zugänglich ist und eigenständig erschlossen werden kann. Die Beschäftigung mit bisher zumeist unedierten Archivquellen in Form von Faksimiles lädt dazu ein, sich dem Lerngegenstand mit Interesse anzunehmen.[3]

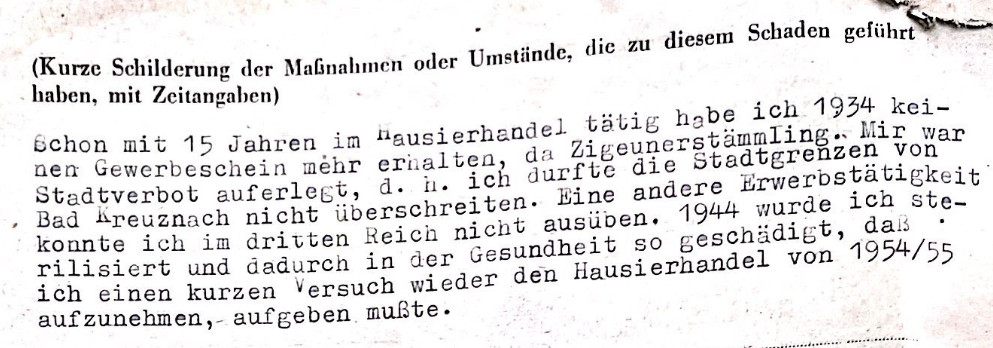

(Landesamt für Finanzen – Amt für Wiedergutmachung Saarburg; VA 48276)

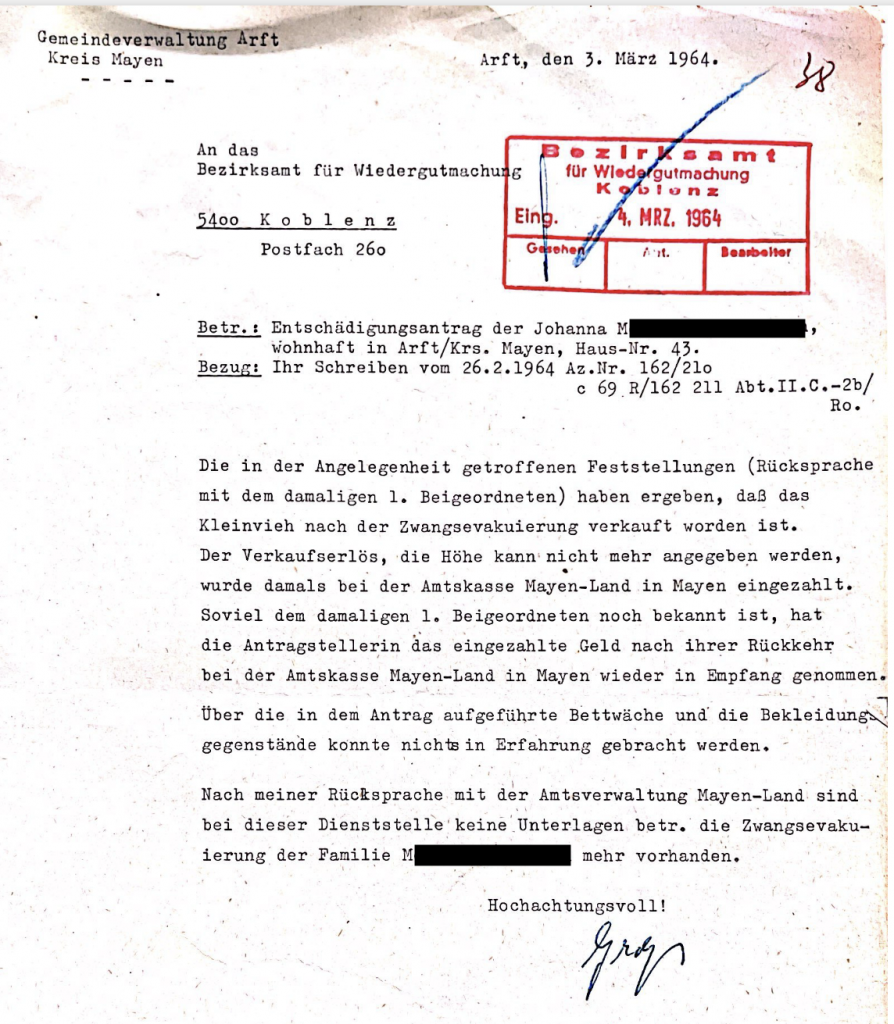

(Landesamt für Finanzen – Amt für Wiedergutmachung Saarburg; VA 85065). Die Tilgung der Adressangabe wurde durch die VerfasserInnen vorgenommen.

Zeitlich verflochtene Betrachtungen

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, bietet das Thema „Wiedergutmachung“ Zugänge zu historischem Lernen über den Nationalsozialismus, aber und insbesondere auch zu Dimensionen seiner Rezeption nach 1945. Im Geschichtsunterricht kann somit einem isolierten Blick auf das Thema entgegengearbeitet werden. Genau wie der Themenkomplex der NS-Diktatur selbst nicht ohne eine Bezugnahme auf die Zeit vor 1933 auskommt, so sollten im Geschichtsunterricht auch Perspektiven nach 1945 eröffnet werden. Solch verflochtene Betrachtungen ermöglichen es, politisch-gesellschaftliche Neuanfänge wie Kontinuitäten zu beleuchten, den deutsch-deutschen Aufarbeitungsprozess bzw. dessen Kontroversität im Verlauf der Zeit zu reflektieren und die Wandelbarkeit seiner Deutungen in Kontexte bis in die Gegenwart zu stellen. Lernenden wird dabei verdeutlicht, inwiefern Erinnerung als dynamisches, offenes Konzept zu verstehen ist, das diskutiert oder (auch durch sie selbst) mitgestaltet wird und sich so letztlich auch einseitiger Instrumentalisierungen erwehren kann. Für die „Wiedergutmachung“ sind hier insbesondere die ab den 1980er Jahren geführten Debatten um die sich stetig erweiternde Beachtung entschädigungswürdiger Verfolgungsgründe bzw. Verfolgtengruppen zentral.[4] Auch die aus rechtsradikalen wie antisemitischen Spektren immer wieder aufgebrachte Infragestellung einer Angemessenheit, gar Notwendigkeit der „Wiedergutmachung“ im Kontext von Schuld- bzw. Erinnerungsabwehr kann Bezugspunkt für weiterführende Betrachtungen im Unterricht darstellen.[5]

Schließlich kann eine Beschäftigung mit Verfolgtenbiografien nach 1945 Lernenden die Konsequenzen der NS-Herrschaft exemplarisch und in generationsübergreifenden, familiären wie internationalen Zusammenhängen vor Augen führen.[6] Im Sinne einer Schulung des Historizitätsbewusstseins nach Pandel wirft sie zentrale Fragen nach der Gestaltung von Neuanfängen in der Phase einer sich formierenden Demokratie in der Bundesrepublik ab 1949 auf, kann gleichermaßen den gegensätzlichen Umgang in der DDR oder den Wandel nach der Wiedervereinigung in den Fokus rücken und zeigt so die Entwicklung des Ringens Einzelner um juristische Anerkennung des im Nationalsozialismus erfahrenen Unrechts auf. Über die enthaltenen Ego-Dokumente bieten Wiedergutmachungsakten Lernanlässe für Längsschnittbetrachtungen, die zur quellenkritischen, kontextgebundenen Reflexion verschiedener Ebenen von Erinnerung einladen und die häufig dominierende Ebene der staatlichen Perspektive ergänzen.

Schulung der Sprachsensibilität

Die Thematisierung der „Wiedergutmachung“ im Geschichtsunterricht erfordert notwendigerweise Impulse für eine sprachsensible Betrachtung der Quellen und schult dadurch methodische Kompetenzen der Lernenden. Vor allem in den aus den 1950er Jahren stammenden Akten zeigt sich, dass NS-Propagandabegrifflichkeiten dort teilweise unreflektiert übernommen und genutzt worden sind. Dies betrifft u. a. euphemistische Termini, wie etwa jenen der „Evakuierung“ für Deportationen und die systematische Ermordung von im Nationalsozialismus verfolgten Menschen in der Shoah. In anderen Dokumenten hingegen lassen sich bereits zu früheren Zeitpunkten Anführungszeichen oder beschreibende Zusätze finden, die eine Distanznahme im Schriftverkehr markieren. Der unterschiedliche Umgang in der Nutzung der Begrifflichkeiten ist häufig (wenn auch nicht immer) in Abhängigkeit der Quellengattung auszudeuten. So zeigt sich in den Ego-Dokumenten aus Verfolgtenperspektive ein vielfach reflektierterer Umgang als in administrativen Quellen. Die in den Akten enthaltenen Zeugnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus selbst bieten ebenfalls Anknüpfungspunkte für eine Herausarbeitung und Kontextualisierung von Propagandabegrifflichkeiten, außerdem können sie zur Reflexion der sprachlichen Darstellung von Seiten der Lernenden beitragen.[7]

Die begriffliche und konzeptuelle Einordnung der „Wiedergutmachung“ trägt auch dazu bei, die Lernenden für die Genese und die Wandelbarkeit von in Wissenschaft und Öffentlichkeit umstrittenen Begrifflichkeiten zu sensibilisieren.

Anschluss an aktuelle Debatten

Im Januar 2021 stellte das Bundesministerium für Finanzen sein digitales Archivierungsprojekt zu Wiedergutmachungsakten bzw. Archivalien zum Thema der „Wiedergutmachung“ vor, dem 2022 der Launch eines digitalen Themenportals folgte.[8] Im Hinblick auf die Bildungs- und Vermittlungsarbeit zum Thema heißt es im Projektbericht von 2021: „Der Zugang zu diesem weltweit einzigartigen Gesamtbestand geprüften und verifizierten Beweismaterials bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Präventionsarbeit, für Bildung und Aufklärung. Wenn ein möglicher Nebeneffekt des Themenportals Wiedergutmachung die Stärkung der gesellschaftlichen Abwehrkräfte gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenhass und gegen die Leugnung und Verfälschung von Holocaust, Porajmos und NS-Terror ist, so ist damit bereits ein wichtiger Beitrag im Rahmen dessen geleistet, was das BMF als Zukunftsaufgabe der Wiedergutmachung versteht“[9]. Das Ansinnen des Projekts entspringt laut eigenen Angaben dem Grundgedanken, eine Zeit des Umbruchs zu gestalten. Konkret fasst das BMF darunter den generationellen Wandel, in dessen Konsequenz auch mit dem perspektivischen Auslaufen der aktiven Wiedergutmachungszahlungen zu rechnen sein wird.[10] Im Sinne einer Ausdeutung der Wiedergutmachung als „immerwährendes Bemühen“ möchte das Archivierungsprojekt dazu beitragen, die Erinnerung an das NS-Unrecht auch für zukünftige Generationen zu bewahren, „zukünftige Wiedergutmachung soll insofern vor allem ein Dialogangebot sein“. Eine Forderung, die die Anschlussfähigkeit des Themas gerade auch für den Bereich der historisch-politischen Bildung verdeutlicht.

Neben dem digitalen Archivierungsprojekt hat das Thema der „Wiedergutmachung“ in den letzten Jahren auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung an Aufmerksamkeit gewonnen. Auf dem 54. Deutschen Historikertag 2023 in Leipzig etwa wurde in dem Panel „Fragile Fakten oder faktische Fragilität? Deutsche Entschädigungen nach 1945 in Theorie und Praxis“ und der Sektion „Wiedergutmachungsakten und Provenienzforschung. Stand und Perspektiven einer vielschichtigen Faktenfindung“ zum Thema diskutiert.[11]Auch die postkolonialen Debatten der letzten Jahre nehmen Einfluss auf die Ausdeutungen der „Wiedergutmachung“ in der Gegenwart; Constantin Goschler bemerkt hierzu in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2024: „Es ist zu früh, um zu sagen, ob die Wiedergutmachung und Entschädigung für nationalsozialistisches Unrecht ein Sonderfall bleiben wird […], oder ob hier vor allem mit Blick auf die koloniale Vergangenheit eine neue Welle der Restitution entstehen wird. Was sich aber jetzt schon erkennen lässt ist, dass diese Frage unverweigerlich in den Kontext der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die konkurrierende Rolle von Holocaust und Postkolonialismus rücken wird. Die Frage wird somit sein, ob die Debatte um die Besonderheit des Holocaust am Ende dazu führen wird, dass auch die Bemühungen um Wiedergutmachung und Entschädigung ein singuläres Ereignis bleiben werden oder ob die daraus gewonnenen Erfahrungen auf andere Beispiele massenhafter historischer Gewalt übertragen werden“[12].

An den Einblicken in aktuelle Debatten und Forschungsvorhaben wird deutlich, welch gegenwartsbezogene Relevanz das Thema der „Wiedergutmachung“ hat und inwiefern es geeignet ist, im Geschichtsunterricht über kontroverse Lehr-Lernarrangements die Urteils- und Reflexionskompetenz der Lernenden sowie geschichtskulturelle Teilhabe zu fördern. In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass die Geschichte der „Wiedergutmachung“ nicht abgeschlossen ist und sich somit auch perspektivisch neue Diskussionsfelder öffnen können.[13]

Chancen und Herausforderungen

Neben den schlaglichtartig ausgeführten didaktischen Potentialen des Themas Wiedergutmachung im Geschichtsunterricht geht eine Didaktisierung auch mit Herausforderungen einher, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen.

Zunächst ist in diesem Kontext die derzeit dynamische, wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema zu nennen. Diese zu rezipieren und zugleich in didaktische Kontexte zu überführen, fordert von Seiten der Lehrenden hohe zeitliche Flexibilität, fachlichen Anspruch und Eigeninitiative. Hinzu kommt, dass auch auf bereits didaktisiertes Material kaum aufgebaut werden kann, was insbesondere regionale Fallbeispiele betrifft. Die wissenschaftsorientierte Erweiterung der didaktischen Literatur- und Materialgrundlagen stellt perspektivisch also ein großes Desideratum dar.

Darüber hinaus wäre auch eine vereinfachte Verfügbarkeit der Akten selbst von großer Bedeutung für ihre didaktische Nutzung. Sowohl für Schüler*innen als auch für Lehrkräfte müssten digitalisierte Zugriffe möglich sein, die jedoch mit den derzeit (noch) geltenden archivrechtlichen Anforderungen nicht einhergehen.[14] Das rheinland-pfälzische Archivgut der Entschädigungsämter ist derzeit nicht einheitlich in den Beständen der Landesarchive verzeichnet, sondern lagert u.a. im Landesamt für Finanzen in Trier-Saarburg, ehemals Amt für Wiedergutmachung.[15] Dort ist eine Einsichtnahme möglich, sollte aber im Vorfeld an möglichst konkrete Anfragen bzw. Erkenntnisinteressen gekoppelt werden, um sie ertragreich zu gestalten.[16] Bisher sind im Rahmen der noch laufenden Verzeichnung in Apertus knapp über 200 Digitalisate verfügbar gemacht worden.[17] Eine voranschreitende Erschließung, die verschlagwortete Verzeichnung in der Breite und im Idealfall sogar die Bereitstellung archivpädagogischer Unterstützung wären für die Nutzbarmachung des Archivguts im Geschichtsunterricht wünschenswert.

Differenzierende Betrachtungen

Letztlich sei an dieser Stelle nochmals auf die Gattungsspezifik der Wiedergutmachungsakten einzugehen, die, wie weiter oben ausgeführt, in sich vor allem durch ihre Vielfalt Potentiale für den Geschichtsunterricht bereithält. Differenzierend erwähnt werden muss aber auch, dass die Aktenlage sich nicht nur sehr unterschiedlich, sondern häufig auch lückenhaft gestaltet. So mangelt es einzelnen Akten etwa an brieflichen Anfragen oder Antworten, die zur Erschließung von Kontexten nötig wären oder aber es wird auf andere juristische (Parallel-)Verfahren verwiesen, deren Dokumentation nicht Teil der Entschädigungsanträge ist. Wiedergutmachungsakten enthalten fast ausschließlich Schriftstücke. Bildquellen, insbesondere auch der Antragsteller*innen selbst, sind meist Zufallsfunden oder ergänzenden Recherchen zu verdanken. Neben für Lernende sehr zugänglichen Schriftstücken, häufig Berichte oder Erklärungen aus Verfolgtenperspektive, finden sich auch mit juristischem Fachvokabular aufgeladene Dokumente, die in didaktischen Kontexten weniger gut oder nur mit viel zusätzlichem Aufwand erschließbar bleiben. Methodisch ist anzumerken, dass die Vielzahl der in den Anträgen enthaltenen Ego-Dokumente aus Verfolgtenperspektiven der Zeit nach 1945 dazu verleiten kann, diese unkritisch als vermeintlich „unmittelbare“ Zugriffe zur Geschichte des Nationalsozialismus einzuordnen. Die Authentizität soll ihnen auch keinesfalls abgesprochen werden, schließlich leisten die millionenfach vorliegenden Anträge auf ganz verschiedene Weisen Zeugnis von Verfolgung, Ausgrenzung und der systematischen Ermordung in der Shoah. Gerade die Subjektivität stellt, wie weiter oben bereits ausgeführt, ein hohes didaktisches Lernpotential dar. Aus quellenkritischer Sicht ist es dennoch notwendig, die Darstellungen im Kontext der juristischen Verfahren zu beurteilen, denen eine Retrospektive und die zugleich verständlich große emotionale Involviertheit der Antragssteller*innen unterliegt, die „ökonomisch fassbare Schäden“[18] spiegeln. Nicht immer bilden einzelne Akten eine Perspektivenvielfalt des erfahrenen Unrechts ab, durch eine Hinzunahme weiterer Quellen können die in den Akten vertretenen Sichtweisen jedoch didaktisch zielführend in multiperspektivische Arrangements überführt werden.

Auch wenn das didaktische Konzept der Exemplarität in der Beschäftigung für viele Teilaspekte des Themas der „Wiedergutmachung“ greift, so ist dennoch davon abzuraten, aus den Akten eine „einheitliche Geschichte“ zu konstruieren oder diese in generalisierende Kontexte zu übertragen. Neben den aufgemachten didaktischen Fallstricken einer Beschäftigung mit Entschädigungsakten im Geschichtsunterricht ist daher vor allem zu bedenken, dass die didaktische Auseinandersetzung mit „Wiedergutmachung“ (familien-)biografische Zäsuren und individuelle Erfahrungen im Nationalsozialismus verfolgter Menschen in den Mittelpunkt rücken. Diese wiederum gilt es in ihrer Vielfalt zu kontextualisieren, um zukünftige Erinnerung und ihre stützende Funktion in der demokratischen Gesellschaft zu gewährleisten.

[1] Dies gilt nicht für alle Akten, so variieren ihr Umfang und die enthaltene Quellenvielfalt von Fall zu Fall.

[2] Siehe etwa Uwe Danker/ Astrid Schwabe (Hgg.), Die NS-Volksgemeinschaft. Zeitgenössische Verheißung, analytisches Konzept und ein Schlüssel zum historischen Lernen? (Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 13), Göttingen 2017; Deborah Hartmann, Geschichte und Gegenwart, eine komplexe Beziehung. Jüdische Perspektiven und Verbindungslinien zur historischen Erfahrung der Shoah, in: Bildung und Erziehung 73, 2020, S. 242–258; Anke John, Die Region – Eine Maßstabsgröße historischen Lernens?, in: Arndt Reitemeier (Hg.), Landesgeschichte und public history, Ostfildern 2020, S. 59–75. Ferner siehe grundlegend Anke John, Lokal- und Regionalgeschichte, Frankfurt am Main 2017.

[3] Empirische Ergebnisse hierzu auch bei Mierwald, der die Auswirkung der Arbeit mit unterschiedlichen Lernmaterialien auf die historische Argumentationsfähigkeit und die epistemologischen Überzeugungen der Lernenden untersucht hat. Vgl. Marcel Mierwald, Historisches Argumentieren und epistemologische Überzeugungen. Eine Interventionsstudie zur Wirkung von Lernmaterialien im Schülerlabor (Empirische Forschung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken), Wiesbaden 2020.

[4] So wurde die Verfolgung von Sinti:zze und Rom:nja erst mit dem „Bundesentschädigungs-Schlussgesetz“ von 1965 auch für den Zeitraum ab 1938 als „entschädigungswürdig“ anerkannt. Mit der Neuaufnahme der Kategorie „sonstiges Staatsunrecht“ in Ergänzung zum „Bundesentschädigungsgesetz“ im Jahr 1988 konnten sogenannte „Asoziale“, Homosexuelle, Opfer der „Euthanasie“ und Justiz sowie im Nationalsozialismus zu Unrecht verurteilte Straftäter*innen Anträge auf Beihilfen stellen. Der Einbezug ehemaliger Zwangsarbeitender in die Entschädigungszahlungen folgte um die Jahrtausendwende. Trotz oder gerade auf Grund der sich stets erweiternden Gesetzeslage konnten keineswegs alle NS-Verfolgten Entschädigungsleistungen erhalten, weil sie langfristig von der Möglichkeit der Antragsstellung ausgeschlossen blieben, siehe hierzu auch die Anmerkungen 43ff.

[5] Auf diesen Aspekt verweist auch die Geschichtsdidaktikerin Franziska Conrad in einer Veröffentlichung von 2007, in der sie konstatiert: „Bis in die Gegenwart hinein bestimmt die Frage, welche Verantwortung in Bezug auf ‚Wiedergutmachung‘ besteht, die Diskussion in Deutschland. Allzu oft hören die Jugendlichen die Parole, die Deutschen hätten genug gezahlt, jetzt müsse Schluss ein. Oft ist ein solches Statement auch mit antisemitischer Konnotation verbunden, dergestalt, dass das ‚internationale Judentum‘ schuld an den Entschädigungsforderungen sei. Dagegen kann die Beschäftigung mit dem Leiden einzelner Opfer und ihrer schwierigen Existenz nach 1945 das Gerechtigkeitsempfinden wecken und eine kritische Distanz zu Stammtischparolen fördern.“ (Conrad, „Bewältigung“, S. 4). Weitere Ausführungen auch bei Thorsten Eitz/Georg Stötzel, Wörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“. Die NS-Vergangenheit im öffentlichen Sprachgebrauch, Hildesheim 2007; Irmer, Wiedergutmachung, S. 435–438. Zur Reaktivierung antisemitischer Stereotype im öffentlichen Diskurs siehe auch Christoph Jahr, Antisemitismus vor Gericht. Debatten über die juristische Ahndung judenfeindlicher Agitation in Deutschland (1879–1960), Frankfurt am Main 2011.

[6] Die Betrachtung jüdischen Lebens über 1945 hinaus wird gerade im Kontext der Vermittlung jüdischer Geschichte im Unterricht gefordert, siehe z. B. die gemeinsame Erklärung des Zentralrats der Juden in Deutschland und

der Kultusministerkonferenz zur Vermittlung jüdischer Geschichte, Religion und Kultur in der Schule von 2016, URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/2016-12-08_KMK-Zentratrat_Gemeinsame-Erklaerung.pdf[21.06.2024].

[7] Konkrete Anregungen hierzu finden sich auf der Unterseite „Hörbar – Sichtbar“ sowie im Unterkapitel „Über den Nationalsozialismus schreiben und sprechen“ des Methodenguides.

[8] Siehe https://www.archivportal-d.de/themenportale/wiedergutmachung [21.06.2024].

[9] Vgl. Das Archivierungsprojekt, Monatsbericht, S. 76–77.

[10] Vgl. Das Archivierungsprojekt der Wiedergutmachung und seine Bedeutung im Kampf gegen den Antisemitismus. Monatsbericht des Bundesministeriums für Finanzen (Januar 2021), online verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-7-archivierungsprojekt-wiedergutmachung.html (aufgerufen am 21.06.2024), S. 76–77.

[11] Siehe Goschler, Diskurse, S. 92.

[12] Ebd.

[13] Zur Reflexion der Veränderbarkeit von Geschichtskultur siehe Holger Thünemann/Manuel Köster (Hgg.), Geschichtskulturelle Transformationen. Kontroversen, Akteure, Zeitpraktiken, Weimar 2024, hier insbesondere S. 11.

[14] Zu bedenken sind in diesem Kontext Regelungen der zu wahrenden Schutzfristen und Persönlichkeitsrechte der Antragssteller*innen. Für einen vereinfachten Zugriff auf noch schützenswerte Digitalisate im virtuellen Lesesaal der Landesarchivverwaltung Apertus müssen zudem die technischen Voraussetzungen erst geschaffen werden.

[15] Die Zukunft der Akten, die in Trier-Saarburg liegen, ist noch ungeklärt. Es finden sich auch im Landesarchiv Speyer sowie im Landeshauptarchiv Koblenz Wiedergutmachungsakten.

[16] An dieser Stelle soll die große Offenheit des Amts für Wiedergutmachung in Trier-Saarburg für das auf dieser Website vorgestellte Projekt betont werden. Die Mitarbeiter*innen unterstützten Anfragen mit großer Geduld und Expertise. In der dortigen Datenbank sind für 50.951 (Stand: 27.05.2025) des rund 1,1 Millionen Akten umfassenden rheinland-pfälzischen Aktenbestandes bereits Kategorien wie etwa die Geburtsorte der Antragssteller*innen, Verfolgungsgründe, Berufsgruppen oder Verfolgungsstätten verzeichnet.

[17] Siehe https://apertus.rlp.de/ [22.05.2025].

[18] Schmidt, Entschädigung, S. 11.

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt, nicht zu kommerziellen Zwecken: Dieses Werk und dessen Inhalte sind – sofern nicht anders angegeben – lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: Katharina Buchholz, Felix Maskow: „Wiedergutmachung – Schlaglichter auf fachlich-didaktische Erkenntnispotentiale eines innovativen Themas“. Die Lizenz gilt nicht für die verwendeten Bilder und Zitate. Sofern nicht anders angegeben, sind diese urheberrechtlich geschützt.