Stationen der deutschen Wiedergutmachungspolitik

„Die Geschichte der Entschädigung handelt von Erinnern und Verdrängen, Anerkennen und Abwehren, von Geld, Verhandeln und ‚Wiedergutmachen‘. Diese großen Fragen bestimmten und bestimmen sowohl die politische als auch die historiografische Debatte über die Entschädigung. So war die Geschichtsschreibung zur ‚Wiedergutmachung‘ von Beginn an politisiert, da sie unmittelbar aus der Auseinandersetzung mit der Entschädigungspraxis erwuchs.“

zit. n. Schmidt, Hans-Gerhard: Entschädigung für NS-Unrecht ohne Wiedergutmachung? Sozialstaatliche Schadensregulierung für Verfolgte des Nationalsozialismus in Bremen. Bremen 2023, S. 13.

Die Ausgangslage 1945

Bereits gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die drei westlichen Alliierten Überlegungen angestellt, in welcher Dimension und welchem Umfang das Unrecht, das den Opfern des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 angetan wurde, entschädigt werden könnte,[1] wobei die drei Aspekte der Gewährung materieller Hilfen zum Überleben der Betroffenen, die Herausgabe unrechtmäßig entzogener Vermögenswerte sowie die Entschädigung für erlittene immaterielle Schäden im Fokus der Betrachtungen standen: Zunächst waren die dahingehenden Maßnahmen der Westalliierten lediglich provisorischer Natur und auf die Befriedigung unmittelbarer Grundbedürfnisse als vorübergehende Hilfs- und Fürsorgemaßnahmen ausgelegt. Allerdings wurden bereits früh darüberhinausgehende Entschädigungsforderungen von politisch Verfolgten, Angehörigen des Widerstandes sowie von deutsch-jüdischen Emigrant*innen erhoben.[2] In Zusammenarbeit mit den Selbsthilfeorganisationen der im Nationalsozialismus verfolgten Personen und Gruppen wurde schließlich im Zuge des Aufbaus einer funktionsfähigen alliierten Militärregierung und deutschen Zivilverwaltung das alliierte Entschädigungsregime allmählich systematisiert, ausgeweitet und vor allem professionalisiert, insbesondere infolge der Gründung der westdeutschen Länder: So wurden 1946 etwa in Baden und Württemberg-Hohenzollern als Länder der französischen Besatzungszone „Landesstellen“ für die „Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus“ eingerichtet.[3] Vorreiter auf diesem Gebiet waren jedoch die Länder der amerikanischen Besatzungszone, von der ausgehend 1949/50 die ersten Landesgesetze zur „Wiedergutmachung“ nationalsozialistischen Unrechts in Kraft traten: So erlangte 1949 einheitlich für alle Länder der US-Zone ein Entschädigungsgesetz Gültigkeit, das erstmals konkrete Betroffenheitsgründe (Verfolgung aus Gründen politischer Gegnerschaft, der „Rasse“ und des Glaubens) sowie „Schadenstatbestände“ für Entschädigungsansprüche definierte und dabei auch Displaced Persons (DPs), sofern sich diese zum Stichtag des 1. Januar 1947 in einem DP-Lager der Zone aufhielten, miteinschloss.[4]Zusammen mit dem 1950 in Württemberg-Hohenzollern verabschiedeten „Gesetz zur Entschädigung nationalsozialistischen Unrechts“ stellte es das erste explizit Personenschäden regelnde Entschädigungsgesetz dar und bildete die Grundlage für die spätere bundesdeutsche Entschädigungsgesetzgebung.[5] In Rheinland-Pfalz erließ die Landesregierung am 22. Mai 1950 ein entsprechendes Landesgesetz.[6] Darüber, dass über Soforthilfemaßnahmen und Reparationen hinaus die Grundlagen für die individuelle Entschädigung von NS-Verfolgten geschaffen werden mussten, herrschte auf Seiten der Alliierten grundsätzlich Einigkeit. Eine gemeinsame, für alle Besatzungszonen geltende Wiedergutmachungsregelung bzw. -gesetzgebung seitens des Alliierten Kontrollrates scheiterte jedoch. Die Auffassungen über Umfang und Form möglicher Entschädigungen klafften zu weit auseinander, u. a., weil insbesondere die USA Westdeutschland als künftigen Verbündeten aufbauen und daher finanziell entlasten wollten.[7]

Gründung der BRD 1945

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 und der schrittweisen Aufhebung des Besatzungsrechtes ging die Wiedergutmachungsverantwortung auf den neuen westdeutschen Staat über, auf den die Westalliierten zunehmend Druck hinsichtlich einer bundeseinheitlichen Entschädigungsgesetzgebung ausübten: So bildeten Anfang der 1950er Jahre verschiedene Wiedergutmachungsabkommen der BRD gewissermaßen als Vorbedingung für die politische Souveränität der Bundesrepublik einen wichtigen Schritt hin zu einem künftigen Bundesentschädigungsrecht, allen voran das 1952 mit Israel und der als Dachverband von 52 jüdischen Organisationen gegründeten „Conference on Jewish Material Claims against Germany“ („Claims Conference“) geschlossene „Luxemburger Abkommen“. Dort vereinbarte die Bundesregierung im „Haager Protokoll Nr. 1“ wichtige Grundsätze für den Auf- und Ausbau des Bundesentschädigungsrechts, so etwa die Anerkennung des US-zonalen Entschädigungsregimes als Mindeststandard für jenes auf Bundesebene. Im Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurde indes lediglich die Tilgung der deutschen Vor- und Nachkriegsschulden geregelt, eine Entschädigung ausländischer Zwangsarbeitskräfte und KZ-Häftlinge jedoch vertagt.[8] Bereits im Jahr 1951 hatte die BRD als erste Reaktion auf den alliierten Druck in der Wiedergutmachungsfrage einen Entschädigungsfonds für die Opfer von Menschenversuchen (teils als Zahlungen an Einzelpersonen, teils als Pauschalbeträge an Polen, Ungarn, Jugoslawien und die Tschechoslowakei) eingerichtet. Darüber hinaus trat im Mai 1951 im Bundesgebiet das „Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes“ in Kraft und verpflichtete sich die Bundesrepublik zudem durch den am 26. Mai 1952 unterzeichneten Überleitungsvertrag mit den drei westlichen Besatzungsmächten zu einer bundeseinheitlichen Entschädigungsregelung. 1953 erlangte dann das „Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ (BErgG) Gültigkeit, welches jedoch zunächst als Provisorium konzipiert worden war und insbesondere aus Betroffenensicht – vor allem in Hinblick auf den Kreis der Antragsberechtigten – noch zahlreiche Mängel aufwies.[9]

Verabschiedung des BEG 1956

Um diesen Missstand zu beseitigen, wurde drei Jahre später, am 29. Juni 1956, das „Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ („Bundesentschädigungsgesetz“, BEG) verabschiedet. Dieses trat rückwirkend zum 1. Oktober 1953 in Kraft, hob die bisherigen Landesentschädigungsgesetzgebungen auf und versuchte als Novellierung des „Bundesergänzungsgesetzes“ dessen wesentliche Mängel zu beseitigen, u. a. durch die Erweiterung der Entschädigungstatbestände. Mehrere Durchführungs- und Änderungsverordnungen auch auf Länderebene sowie das sogenannte „Bundesentschädigungs-Schlussgesetz“ vom 14. September 1965 novellierten das BEG und passten es überdies an die Erfordernisse der Praxis an.[10] Gemäß BEG sollten Betroffene nach dem Prinzip der Verfolgungsmotivation entschädigt werden – die Schädigung durch den Nationalsozialismus an sich war somit noch nicht gleich entschädigungswürdig (auch wegen begrenzter finanzieller Ressourcen), sondern an bestimmte Anforderungen geknüpft: Berechtigte waren demnach Personen, die aus Gründen der „Rasse“, der politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder der Religion bzw. Weltanschauung in der Zeit zwischen 1933 und 1945 verfolgt wurden.[11] Finanziell ausgeglichen (in Form von Rentenzahlungen oder Kapitalentschädigungen) werden sollten Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, an Eigentum und Vermögen, Freiheitsverlust, durch Zahlung von Bußen oder Abgaben entstandene Kosten sowie Schäden im beruflichen oder wirtschaftlichen Fortkommen. Einer bzw. einem Verfolgten gleichgestellt waren überdies Personen, die eine vom Nationalsozialismus abgelehnte wissenschaftliche oder künstlerische Richtung vertraten, einer verfolgten Person nahestanden oder als nahe Angehörige von den NS-Verfolgungsmaßnahmen ebenfalls betroffen waren.[12] Anspruchsberechtigt waren dabei im Allgemeinen – gemäß des sogenannten „Territorialitätsprinzips“ – ausschließlich deutsche Staatsangehörige sowie Personen, die ehemals in Deutschland ihren Wohnsitz hatten, wobei die Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 zugrunde gelegt wurden. Ausländische Betroffene, insbesondere Zwangsarbeitende, Kriegsgefangene oder Displaced Persons konnten daher (zunächst) keine Ansprüche geltend machen, da Entschädigungsansprüche von Verfolgten in den ehemals vom Deutschen Reich besetzten Gebieten (mit Ausnahme der jüdischen Forderungen) als „allgemeine Kriegsschäden“ dem Bereich der Reparationen zugeordnet wurden.[13] Kritik an letzterem äußerten vor allem westeuropäische Staaten aufgrund der dadurch ausbleibenden individuellen Entschädigung von Verfolgten aus ihren jeweiligen Ländern, weshalb als Ausgleich hierfür zwischen 1959 und 1964 insgesamt zwölf bilaterale „Globalabkommen“ in unterschiedlicher Höhe zwischen der BRD und den Staaten Westeuropas geschlossen wurden.[14]

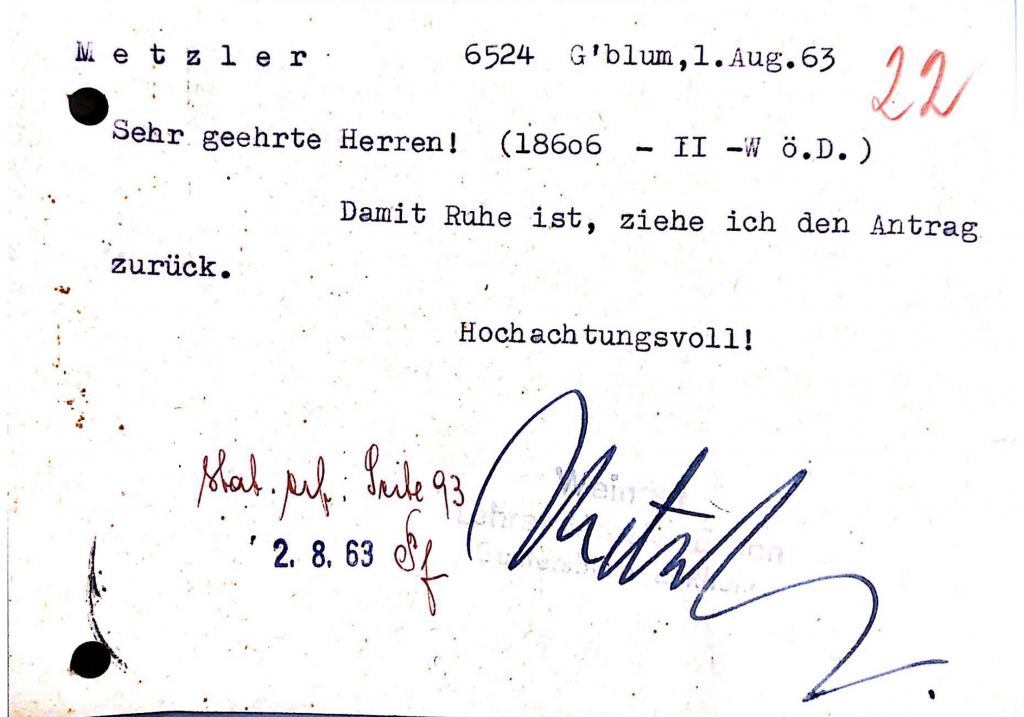

(Landesamt für Finanzen – Amt für Wiedergutmachung Saarburg; VA 18606)

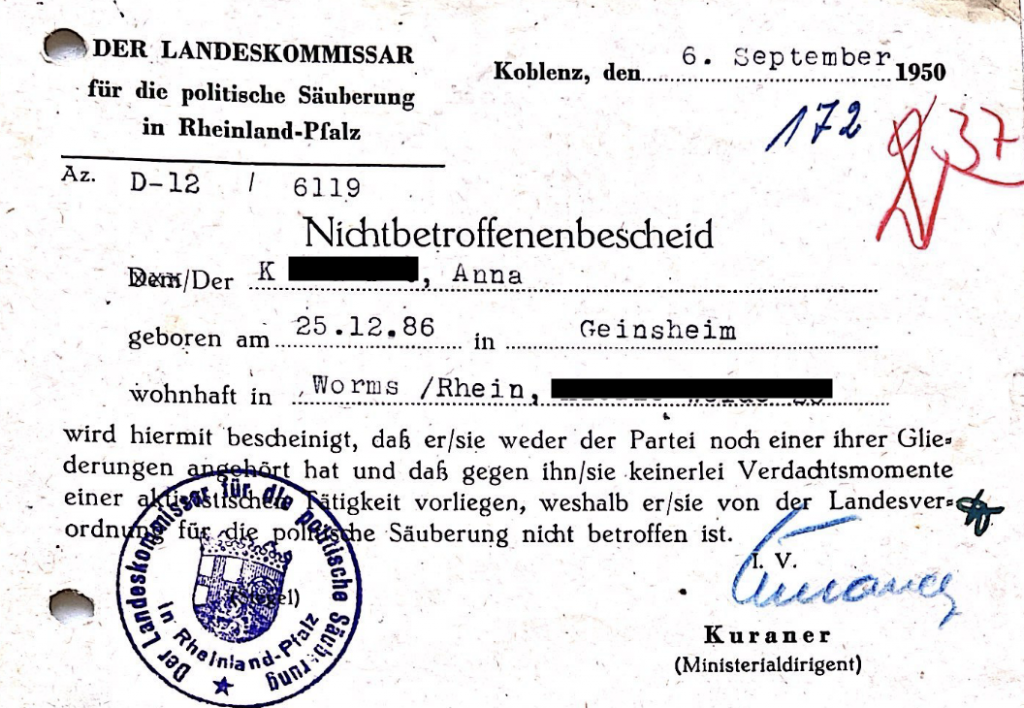

(Landesamt für Finanzen – Amt für Wiedergutmachung Saarburg; VA 10340) Die Tilgung des Nachnamens und der Adressangabe wurden durch die VerfasserInnen vorgenommen.

Zur rheinland-pfälzischen Entschädigungspraxis

Diese hatten nunmehr insbesondere für die Entschädigungspraxis des Landes Rheinland-Pfalz maßgebliche Folgen. So zeichneten für Displaced Persons bzw. Staatenlose, die in Übersee (insbesondere in den USA, Kanada oder Israel) lebten und sich am Stichtag des 1. Januar 1947 (später wurde dieser auf den 1. Oktober 1953 angesetzt) nicht in Deutschland aufgehalten hatten, ebenso wie für nun im Ausland lebende politisch Verfolgte (vor allem aus den späteren „Ostblockstaaten“) sowie die außerhalb der BRD wohnhaften Antragstellenden aus den Vertreibungsgebieten Schlesien und Ostpreußen in der Hauptsache die rheinland-pfälzischen Entschädigungsbehörden in Mainz, Koblenz, Trier und Neustadt an der Weinstraße verantwortlich: Dies hatte für die mit der „Wiedergutmachung“ betrauten Landesbehörden eine enorme Potenzierung der zu bearbeitenden Anträge bzw. des daraus resultierenden Arbeitsaufwandes (1958 stammten gar 93 Prozent der Anträge aus dem Ausland; von den ein Jahr zuvor vom Land Rheinland-Pfalz geleisteten Entschädigungszahlungen in Höhe von 303.419.000 DM flossen 269.921.000 DM an ausländische Antragstellende) sowie damit einhergehend eine deutliche Verlangsamung der Entschädigungspraxis zur Folge, auch bedingt durch den Umstand, dass Rheinland-Pfalz den letzten Platz aller Länder hinsichtlich der eingesetzten Sachbearbeitenden belegte (so kamen im Jahr 1958 nur sechs Bedienstete auf je 10.000 Ansprüche bzw. entfielen 149 Fälle auf einen Angestellten): Betrug im Jahr 1960 der Anteil der noch nicht erledigten Anträge für Rheinland-Pfalz 76,7 Prozent, was den zweithöchsten Satz aller Länder darstellte, war es nicht verwunderlich, dass im selben Jahr das Ende des Entschädigungsprogramms für Rheinland-Pfalz für den Januar 1966 prognostiziert wurde – nur für das Saarland nahm man einen noch späteren Zeitpunkt an – und das Land lange Zeit als „Entschädigungsnotstandsgebiet“ galt.[15] So war Rheinland-Pfalz neben Berlin und Nordrhein-Westfalen (welches ebenfalls mit der Bearbeitung von Anträgen aus dem Ausland betraut war) dasjenige Bundesland mit dem größten Arbeitsumfang innerhalb der deutschen Entschädigungsfälle, vor allem deshalb, da in Fällen von Anträgen ausländischer Verfolgter Entscheidungen zumeist erst dann getroffen werden konnten, wenn zuverlässige Feststellungen darüber vorlagen, ob Verfolgungsmaßnahmen bspw. in Jugoslawien, Rumänien oder Ungarn explizit auf deutsche Veranlassung hin geschahen, was in der Praxis ein oftmals schwieriges, von Betroffenen häufig kritisiertes Unterfangen darstellte und die Antragsbearbeitung enorm verzögerte; insgesamt hatten Verwaltung wie Gesetzgeber das Ausmaß jener Antragsstellungen aus dem Ausland und die damit verbundene Überforderung vor allem der Entschädigungsämter in Rheinland-Pfalz massiv unterschätzt.[16] In statistisch positiver Weise wirkte sich die Zuständigkeit der rheinland-pfälzischen Entschädigungsbehörden für Vertriebene und Displaced Persons hingegen hinsichtlich der Anzahl positiv entschiedener Fälle aus, war nämlich die Ablehnungsquote der von aus dem Ausland eingereichten Anträge deutlich geringer als bei Ersuchen aus dem Inland (1960 lag sie bei nur 19,3 Prozent im Vergleich zu 41,4 Prozent bei inländischen Anträgen) – so belegte Rheinland-Pfalz im Jahr 1961 mit ganzen 82,5 Prozent den ersten Platz unter den Bundesländern bei positiv entschiedenen Entschädigungsfällen, im Jahr 1962 waren es 64,8 Prozent als nach Berlin zweithöchster Positivwert.[17] Ab 1960 führten schließlich Reformen in der rheinland-pfälzischen Entschädigungsverwaltung zu einer hinsichtlich der Antragsbearbeitungsdauer allmählich verbesserten und effizienteren Wiedergutmachungspraxis sowie damit einhergehend einer deutlichen Erhöhung der durchschnittlichen Anspruchserledigungen, u. a. durch die Einrichtung eines rheinland-pfälzischen Wiedergutmachungsamtes in Berlin mit knapp 220 Mitarbeitenden im Jahr 1963 sowie Personalaufstockungen in den entsprechenden Behörden im Land selbst; hierdurch konnte jedoch nicht verhindert werden, dass Rheinland-Pfalz neben Nordrhein-Westfalen auch nach dem ursprünglich im BEG als Entschädigungsenddatum ausgegebenen Jahr 1963 noch die meisten der noch nicht erledigten Ansprüche zu bearbeiten hatte – so waren bei den rheinland-pfälzischen Entschädigungsämtern im Juli 1965 noch 167.000 von den bundesweit noch nicht erledigten 292.743 Ansprüchen (davon waren 266.000 solche von Antragstellenden außerhalb Deutschlands) anhängig und lag die Erledigungsquote infolge des BEG-Schlussgesetzes von 1965 in Rheinland-Pfalz bei nur 44 Prozent im Jahr 1967 bzw. bei 57 Prozent im Jahr 1968 (bei einem Bundesdurchschnitt von etwa 70 Prozent).[18] Im Jahr 1969 hatten die rheinland-pfälzischen Entschädigungsämter von bis dahin seit der BEG-Verkündung anhängigen 869.777 Ansprüchen 766.827 abgewickelt; unerledigt waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund deren meist komplexer Sachlage vor allem Fälle von Antragstellenden aus dem Ausland – diese wurden landläufig als sogenannte „‚Bodensatzfälle‘“ bezeichnet – ebenso wie Ansprüche aus Gesundheitsschäden, die sich auf das BEG-„Schlussgesetz“ stützten und erst nach 1966 gestellt worden waren.[19] Insgesamt wurden von den Wiedergutmachungsbehörden in Rheinland-Pfalz im Jahr 1958 210, 1959 330, im Jahr 1961 430 und 1962 schließlich knapp 440 Millionen DM als Entschädigungszahlungen aufgewendet; für das Jahr 1968 ist schließlich eine Gesamtaufwendung von bis dato 4,29 Milliarden DM (bei einem Gesamtzahlungsvolumen der Länder von insgesamt rund 24 Milliarden DM) belegt.[20]

Nicht beachtete Verfolgtengruppen

Zwar waren mit dem „Bundesentschädigungsgesetz“ von 1956 sowie dessen „Schlussgesetz“ von 1965 die Entschädigungsgesetzgebung auf Bundesebene vereinheitlicht sowie die Gruppe möglicher Berechtigter stetig erweitert worden – die Prinzipien der Verfolgungsmotivation ebenso wie der Territorialität brachten jedoch weiterhin mit sich, dass eine „Wiedergutmachung“ bzw. Entschädigung gemäß BEG lediglich für „rassisch“ (vor allem jüdische), politisch oder religiös Verfolgte stattfand. Dabei war die bundesdeutsche Entschädigungspraxis darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass bei der Bearbeitung der Entschädigungsanträge solche auf „Wiedergutmachung“ von Freiheitsentzug – aufgrund deren zumeist unkomplexeren Sachverhaltslage – deutlich schneller und zumeist zuerst bearbeitet wurden, während bei Anträgen betreffs Gesundheits- oder Berufsschäden die Betroffenen weitaus länger auf eine Entscheidung warten mussten.[21] Keinerlei Beachtung fanden indes Verfolgtengruppen wie sogenannte „Asoziale“, Homosexuelle, Sinti:zze und Rom:nja, Euthanasiegeschädigte und Zwangssterilisierte, Opfer von Menschenversuchen, Justizopfer und im Nationalsozialismus verfolgte Straftäter*innen ebenso wie ehemalige Zwangsarbeitende bzw. im Allgemeinen ausländische, insbesondere osteuropäische, NS-Opfer.[22] Eine grundlegende Überarbeitung des BEG unterblieb; erst ab Beginn der 1980er Jahre wurden sogenannte „Härtefallfonds“ für einige Gruppen besonders bedürftiger NS-Opfer, die aus formalen Gründen keine Ansprüche gemäß BEG geltend machen konnten, eingerichtet, die Forderungen insbesondere ausländischer und vor allem osteuropäischer Betroffener allerdings weiterhin abgelehnt – auch im Hinblick auf die antikommunistische Kalte-Kriegs-Politik der Bundesrepublik im Kalten Krieg.[23] Im Rahmen des „Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes“ (AKG) von 1988 konnten schließlich von möglichen Betroffenen Anträge auf einmalige Beihilfen gestellt werden – für Opfer der NS-Militärjustiz wurde dies gemäß AKG allerdings erst 1997 ermöglicht; eine spezielle Entschädigungsregelung etwa für die Gruppe homosexueller und queerer NS-Verfolgter blieb unterdessen aus.[24] Auch hinsichtlich der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitenden gab es ein langes Ringen um Entschädigungszahlungen: Zwischen Ende der 1940er und jenem der 1980er Jahre gab es an die 80 zivilrechtliche Entschädigungsklagen gegen Privatfirmen, die jedoch durch die Industrie ebenso wie den Bund, u. a. durch Verweis auf das „Londoner Schuldenabkommen“, abgewehrt wurden.[25] Erst die Klage eines ehemaligen Auschwitz-Häftlings gegen die IG Farben (der sogenannte „Wollheim-Prozess“) führte zu zwischen 1958 und 1966 geschlossenen, außergerichtlichen Abkommen mit einzelnen Großunternehmen zugunsten jüdischer NS-Zwangsarbeitender; weitere Abkommen folgten 1986 und 1998.[26] Erst Ende der 1990er Jahre kam es zu einer breiten Debatte über die Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeitender, ausgelöst durch Sammelklagen ehemaliger jüdischer Zwangsarbeitskräfte gegen in die USA expandierende deutsche Großunternehmen, die schließlich zu einer von Wirtschaft und Staat gemäß dem im Jahr 2000 verabschiedeten „Gesetz zur Errichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gegründeten gleichnamigen Stiftung führten. Diese stellte ab 2001 zehn Milliarden DM für ausländische ehemalige Zwangsarbeitende und Opfer von durch Unternehmen verursachte Vermögensschäden bereit. Sowjetische Kriegsgefangene waren dabei jedoch nicht eingeschlossen, da diese einen anderen völkerrechtlichen Status aufwiesen als zivile Zwangsarbeitskräfte.[27] Im Jahr 2009 erweiterte das Bundessozialgericht schließlich die Kriterien zur Anerkennung von Rentenansprüchen aus einer Beschäftigung von Betroffenen in Ghettos, da die deutschen Rentenversicherungsträger zuvor etwa 95 Prozent der Anträge abgelehnt hatten, die nach der Verabschiedung des sogenannten „Ghettorenten-Gesetzes“ von 2002 gestellt worden waren.[28]

Umstrittene Verfahren

Die Durchführung der Entschädigungsrechtsprechung erfolgte gemäß BEG nach festen, indes nicht unumstrittenen Abläufen: Zuständig für die Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen bzw. die Entscheidung über Ansprüche (sofern diese nicht bereits Gegenstand eines Gerichtsverfahrens darstellten) waren die jeweiligen Entschädigungsbehörden. Dies war zunächst Ländersache, weshalb in einigen Bundesländern etwa der Regierungspräsident als Entschädigungsbehörde fungierte, in anderen – so in Rheinland-Pfalz – gesonderte (Landes-)Ämter; ab 1965 war zudem auch das Bundesverwaltungsamt als Entschädigungsbehörde tätig.[29] Anträge konnte man in Form eines vierseitigen Formblattes stellen, das die wichtigsten Angaben über den/die Verfolgte/n sowie die Art der erlittenen Schäden abfragte. Zudem war es möglich, Beweismittel beizugeben, wobei dies vor allem solche sekundärer Art waren, wie etwa beglaubigte Zeugenaussagen, medizinische Gutachten o. Ä., da Beweismittel aus erster Hand im Zuge der Verfolgung oftmals verlorengegangen waren. Anschließend hatten sich die Entschädigungsgerichte mit den Entschädigungsfällen zu befassen, falls gegen eine Entscheidung der Entschädigungsbehörde Rechtsmittel eingelegt worden waren.[30] Entschädigungsfähig waren NS-Verfolgungsmaßnahmen nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann, wenn sie nachweislich zu Schäden im Sinne des BEG geführt hatten und dann auch nur bei Erreichung eines bestimmten Schadensumfangs (dies auch aufgrund beschränkter finanzieller Ressourcen seitens des Staates) – so wurden etwa Gesundheitsschäden bei einer Erwerbsminderung von unter 25 Prozent ebenso wie Vermögensschäden unter 500 RM nicht entschädigt. Das Entschädigungsverfahren war somit insgesamt stark standardisiert und variierte von Einzelfall zu Einzelfall kaum, sodass Verfolgungstatbestände kaum kategorisierbar bzw. gegeneinander abzuwägen waren.[31]Gerade hieran störten sich jedoch schon unter den Zeitgenoss*innen die Kritiker*innen dieses Verfahrens, die sich gegen eine Bürokratisierung der jeweiligen menschlichen Schicksale hinter den einzelnen Entschädigungsfällen aussprachen: Die behördlichen Ab- und Ausgrenzungen hinsichtlich der als entschädigungsfähig oder -unwürdig erachteten Verfolgungstatbestände empfanden viele Betroffene als willkürlich, obwohl gerade eben jene als zu bürokratisch, kleinteilig und langwierig kritisierte Verfahrenspraxis einer willkürlichen Entscheidungsfindung vorbeugen sollte.[32]

Entschädigung und Rückerstattung

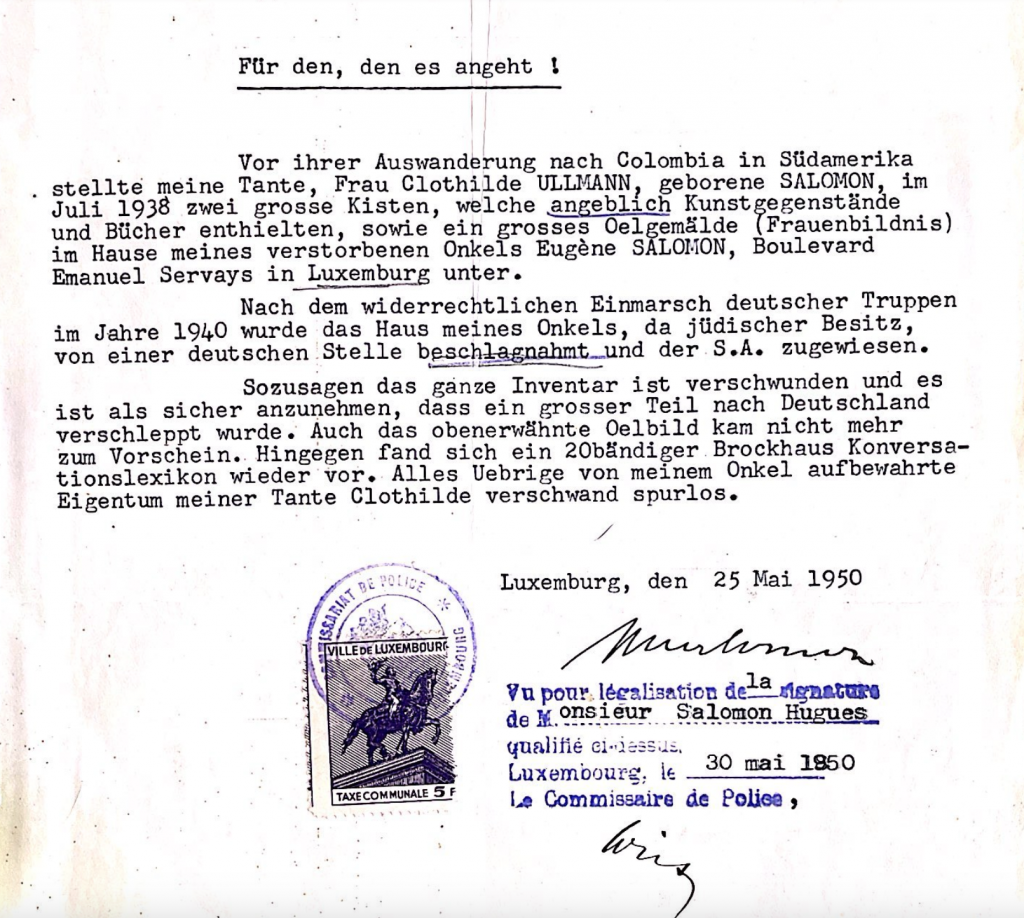

Die zweite wichtige Säule der Wiedergutmachungspolitik war neben jener der Entschädigung insbesondere immaterieller Schäden die Rückerstattung feststellbarer und in der Zeit des Nationalsozialismus entzogener Vermögensgegenstände wie Immobilien, Wertpapiere, Bankkonten u. Ä.: So war es eine künftige Rückerstattungsregelung, welche insbesondere die US-Militärregierung nach Kriegsende vor der Regelung von Wiedergutmachungs- bzw. Entschädigungsansprüchen priorisierte und zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder ihrer Besatzungszone im November 1947 das Gesetz Nr. 59 über die „Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände“ in Kraft setzte (auch die britische Besatzungszone übernahm diese Regelung in vereinfachter Form 1949 für ihre Länder; ebenso galten jene Rückerstattungsbestimmungen in der französischen Zone und somit auch in Rheinland-Pfalz).[33] Es diente zur Regelung der individuellen Rückerstattung von „wiederauffindbarem“ Vermögen, das in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 durch das nationalsozialistische Regime entzogen worden war; auch hier waren anspruchsbegründende Vermögensentziehungen zunächst solche, die aus Gründen der „Rasse“, der Religion bzw. Weltanschauung, der Nationalität oder der politischen Gegnerschaft stattgefunden hatten. Wer also in den Besitz von Vermögen gelangt war, das unter Verfolgungsdruck weggegeben oder -genommen worden war, musste dieses zurückgeben oder erstatten.[34] Im Jahr 1957 wurde dann auf Bundesebene das sogenannte „Bundesrückerstattungsgesetz“ erlassen, das bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen für das Rückerstattungsregime schuf: Während die Rückerstattungsverfahren denen der Entschädigungen im Großen und Ganzen stark ähnelten (auch sie begannen mit einem Antrag, mündeten in einer Beweiserhebung sowie -prüfung durch die Rückerstattungsbehörde und endeten in einem Vergleich oder Urteil, im positiven Verlaufsfall gegen den Staat oder jene Privatpersonen, die sich des Vermögens bemächtigt hatten), war der Nachweis unrechtmäßiger Vermögenswertentziehung jedoch zumeist leichter als im Falle immaterieller Schäden.[35] Insgesamt mussten im Rahmen der Rückerstattungsregelungen ab 1947 rund 100.000 Privatpersonen ein Wertvolumen von etwa 3,5 Milliarden DM (an heutige Preisverhältnisse angepasst circa 10,5 Milliarden DM, was umgerechnet in etwa 21 Milliarden Euro entspricht) zurückgeben, das zumeist Grundbesitz oder auch Unternehmen(sbeteiligungen) umfasste.[36]

In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) indes fand, vor allem ideologisch begründet, keine Rückerstattung jüdischen Eigentums statt; im Allgemeinen erhielten Betroffene zunächst nur zusätzliche Fürsorgeleistungen sowie, sofern sie Bürger*innen der DDR waren, ab dem Jahr 1973 eine bevorzugte medizinische Betreuung. In den 1960er Jahren war außerdem eine sogenannte „Ehrenpension“ für NS-Verfolgte eingerichtet worden, die unterschiedliche Summen für „Opfer des Faschismus“ und im Besonderen für die politisch bevorzugten „Kämpfer gegen den Faschismus“ umfasste.[37] Erst ab Ende der 1980er Jahre zog die Staatsführung der DDR Entschädigungsregelungen in Erwägung, weil sie sich hiervon insbesondere wirtschaftliche Außenhandelsvorteile sowie internationale politische Anerkennung versprach.[38]

Wiedervereinigung 1990

Durch die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990 setzte schließlich eine zweite große Phase der „Wiedergutmachung“ ein, die bis in die 2010er Jahre anhielt: So sah das schon 1990 in Kraft getretene „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“ die Rückübertragung von während der Zeit des Nationalsozialismus entzogenen Vermögenswerten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR vor; im Jahr 1992 wurden die DDR-„Ehrenpensionen“ als sogenannte „Opferrenten“ in Bundesrecht umgewandelt. In der ehemaligen DDR ausgegrenzte NS-Verfolgte konnten zudem eine Rente beantragen, wenn sie sechs Monate in einem Konzentrationslager oder zwölf Monate in anderer Form inhaftiert gewesen waren.[39] Überdies wurden zwischen 1991 und 1998 zahlreiche bilaterale Abkommen zwischen der BRD und osteuropäischen Staaten wie etwa Polen, Weißrussland, jenen des ehemaligen Jugoslawiens, Rumänien, Bulgarien, Russland, der Slowakei sowie Albanien, Ungarn und der Ukraine geschlossen und darüber hinaus mit den baltischen Staaten „zukunftsorientierte Sachleistungen“ vereinbart sowie ein deutsch-tschechischer „Zukunftsfonds“ eingerichtet, der zu drei Vierteln für NS-Verfolgte bestimmt war. Auch mit der „Claims Conference“ vereinbarte die Bundesrepublik einen Fonds für Holocaust-Überlebende in Osteuropa.[40]

Eine endgültige Bilanz?

Eine endgültige Bilanz der deutschen Wiedergutmachungspolitik zu ziehen ist kein leichtes Unterfangen: Festzustellen ist zum einen, dass die meisten Verfolgten und Opfer des Nationalsozialismus zum Teil überhaupt gar keine Entschädigung erhielten – so entschieden Entschädigungsgerichte häufig zuungunsten der Betroffenen. Wenn, dann waren Entschädigungsleistungen zudem – insbesondere aus Betroffenensicht – lediglich symbolische Ausgleiche und oftmals verspätet, vor allem aufgrund der häufig kritisierten zu langen Verfahrensdauer: Sei es aus finanzpolitischen Zwängen oder aber aufgrund von lange anhaltenden Vorurteilen gegenüber bestimmten Verfolgtengruppen wie etwa Homosexuellen oder Sinti:zze und Rom:nja, erwies sich die deutsche Entschädigungspolitik letztlich als in der Breite unzureichend und teils äußerst selektiv.[41] Circa zwei Millionen Anträge wurden im Rahmen des BEG bis zur Jahrtausendwende anerkannt, rund 1,25 Millionen hingegen abgelehnt, wobei die Zahl der Antragstellenden statistisch nicht erfasst ist. Legt man jedoch zugrunde, dass im Durchschnitt auf eine antragsstellende Person aufgrund meist verschiedener „Schädigungsformen“ zwei bewilligte Anträge entfallen, so haben bis zum Jahr 2001 etwa eine Million Personen Ausgleichszahlungen gemäß BEG erhalten, von denen 80 Prozent ins Ausland, insbesondere nach Israel, geflossen sind.[42] Während Anträge auf Entschädigung für Freiheitsentzug sowie Schäden am beruflichen Fortkommen zumeist zugunsten der Antragstellenden entschieden wurden, war die Bearbeitung von Ansprüchen bei Schäden am Leben bzw. Gesundheits- und Körperschäden oftmals besonders langwierig, da eine Kausalität zwischen dem aktuellen Gesundheitszustand inklusive psychischer Beeinträchtigungen einer- und der NS-Verfolgung andererseits oftmals schwierig nachzuweisen war und daher häufig zuungunsten der Antragstellenden ausgelegt wurde; Entschädigungsansprüche bei den Tatbeständen des Schadens am Eigentum bzw. wirtschaftlichen Fortkommen wurden in der BRD mehrheitlich abgelehnt.[43]

Insgesamt kann festgehalten werden, dass, da die Entschädigungszahlungen sich über einen Zeitraum von Jahrzehnten erstreckten, diese mit Ausnahme ihrer Anfangszeit in den 1950er Jahren den deutschen Staatshaushalt nicht nennenswert belasteten – so betrugen sie im Jahr 1961 mit etwa drei Milliarden DM nur bis zu einem Prozent des bundesdeutschen Bruttosozialprodukts und weniger als vier Prozent der Staatsausgaben – im Jahr 2006 war es nur noch circa ein Zehntausendstel des Staatshaushalts der BRD (was einem Betrag von unter 30 Millionen Euro entspricht, gezahlt an etwa 54.000 Personen) –, wobei für die Hälfte der Kosten die Länder verantwortlich waren.[44] Zu Beginn der 1950er Jahre lagen die staatlichen Wiedergutmachungsleistungen der BRD noch bei rund 160 Millionen DM, wobei die Bundesregierung zunächst noch damit rechnete, dass die Wiedergutmachungsbehörden bis zum Jahr 1963 ihre Arbeit beendet haben würden; sie stiegen in der Folge stetig an und erreichten schließlich Anfang der 1960er Jahre mit im Durchschnitt an die 2,4 Milliarden DM jährlich ihren Höhepunkt.[45] Zwischen 1964 und 1984 lag das jährliche Zahlungsvolumen konstant bei rund 2,2 Milliarden DM und sank anschließend kontinuierlich ab, mit einem Rückgang bis Ende der 1980er Jahre von etwa 50 Millionen DM pro Jahr.[46] Bis zum Jahr 1986 waren so circa 77 Milliarden DM für die deutsche „Wiedergutmachung“ aufgewendet worden, wovon mehr als 90 Prozent auf deutsche Staatsbürger*innen entfielen – etwa 5 Milliarden DM hatte man ausländischen Verfolgten ausgezahlt.[47] Dabei hatten bis dahin etwa 360.000 Verfolgte gemäß BEG Renten erhalten, weitere 650.000 Personen einmalige gesetzliche Leistungen in verschiedener Höhe.[48] 1998 hatten die deutschen Wiedergutmachungszahlungen bereits einen Gesamtbetrag von 105,9 Milliarden DM erreicht.[49] Bis zum Jahr 2002 betrugen die staatlichen Wiedergutmachungsleistungen der Bundesrepublik im Rahmen des „Bundesentschädigungsgesetzes“ circa 43 Milliarden Euro (das macht in etwa drei Viertel aller ausgezahlten Leistungen aus) sowie des „Bundesrückerstattungsgesetzes“ rund zwei Milliarden Euro; insgesamt beliefen sich bis dahin alle im Rahmen der verschiedenen Gesetze, Abkommen sowie Fonds bzw. Stiftungen geleisteten Ausgleichszahlungen auf rund 60,5 Milliarden Euro, im Jahr 2007 auf ganze 65 Milliarden Euro, wovon 59 Milliarden Euro als individuelle Entschädigungsleistungen an NS-Verfolgte ausgezahlt worden waren – dies war ein sechsmal größerer Zahlungsumfang als einst 40 Jahre zuvor seitens der Bundesregierung angenommen worden war.[50]

Perspektiven

Dass trotz allem viel im Rahmen der Wiedergutmachungspolitik seit der Nachkriegszeit geleistet wurde, zeigen nicht bloß die nackten Zahlen, sondern auch der Umstand, dass das deutsche Entschädigungsregime auf internationaler Ebene, insbesondere in den USA, zunehmend als ein historisch beispielloser Präzedenzfall für den Umgang mit historischem Unrecht wahrgenommen wurde.[51] Dies führte dazu, dass das Thema der Entschädigungspolitik bzw. „Wiedergutmachung“ ab Beginn der 2000er Jahre zunehmend zu einem Interessensgebiet der historischen, auch internationalen, Forschung sowie des öffentlichen Diskurses wurde – wenn auch dahingehend bis heute noch zahlreiche Forschungslücken verbleiben.[52]

[1] In den folgenden Ausführungen soll sich auf die westdeutsche Geschichte der „Wiedergutmachung“ beschränkt werden, die auch in eine Betrachtung der Wiedergutmachungspolitik nach der Wiedervereinigung mündet. Zur unterschiedlichen Auslegung der „Wiedergutmachung“ in der DDR siehe Goschler, Diskurse, S. 79–97; Christian Thonke, Hitlers langer Schatten. Der mühevolle Weg zur Entschädigung der NS-Opfer, Wien 2004, S. 45–50.

[2] Vgl. Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten.

[3] Siehe Forster, „Wiedergutmachung“, S. 38–55; Hense, Entschädigung, S. 60; Hockerts, Bilanz, S. 170–172, 175–176; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten; Franz-Josef Ziwes, „Unrecht nach Kräften wiedergutzumachen“. Die Wiedergutmachung in Württemberg-Hohenzollern im Spiegel der Überlieferung des Staatsarchivs Sigmaringen. Dr. Otto Becker zum 65. Geburtstag, in: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte 43, 2007, S. 261–274, hier S. 261.

[4] Vgl. ebd. Zur Wiedergutmachungspolitik unter alliierter Besatzung siehe weiterführend Goschler, Schuld und Schulden, S. 61–124. Zur Entstehung des Entschädigungsrechts in der amerikanischen Besatzungszone ausführlich Hans-Dieter Kreikamp, Zur Entstehung des Entschädigungsgesetztes der amerikanischen Besatzungszone, in: Herbst/Goschler (Hgg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik, S. 61–75.

[5] Hierzu Forster, „Wiedergutmachung“, S. 38–55; Hense, Entschädigung, S. 60; Hockerts, Bilanz, S. 175–176; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten; Ziwes, „Unrecht“, S. 261.

[6] Vgl. o. A., Entschädigungsgesetz in der französischen Zone, in: Der Aufbau, 23.06.1950, S. 5.

[7] Vgl. Forster, „Wiedergutmachung“, S. 38–55; Hense, Entschädigung, S. 60; Hockerts, Bilanz, S. 175–176; Rainer Hudemann, Anfänge der Wiedergutmachung. Französische Besatzungszone 1945–1950, in: Geschichte und Gesellschaft 13, 1987, S. 181–216, hier S. 183; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten, Ziwes, „Unrecht“, S. 261.

[8] Siehe Stefanie Michaela Baumann, Menschenversuche und Wiedergutmachung. Der lange Streit um Entschädigung und Anerkennung der Opfer nationalsozialistischer Humanexperimente (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 98), München 2009, S. 61; Forster, „Wiedergutmachung“, S. 65–71; Hense, Entschädigung, S. 61–66; Hockerts, Bilanz, S. 173, 177–182, 194–195; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten.

[9] Hierzu Baumann, Menschenversuche, S. 61; Forster, „Wiedergutmachung“, S. 65–75; Hense, Entschädigung, S. 61–66, 68–69; Hockerts, Bilanz, S. 173, 176–184, 194–195; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten, Ziwes, „Unrecht“, S. 162.

[10] Vgl. Baumann, Menschenversuche, S. 61–63; Forster, „Wiedergutmachung“, S. 75–82; Hense, Entschädigung, S. 68–70, 76–77; Hockerts, Bilanz, S. 187–188; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436; Ziwes, Entschädigungsakten; Ziwes, „Unrecht“, S. 262. Zum „Bundesentschädigungs-Schlussgesetz“ siehe weiterführend Forster, „Wiedergutmachung“, S. 90–95.

[11] Siehe Hense, Entschädigung, S. 61; Irmer, Wiedergutmachung, S. 435–436; Ziwes, Entschädigungsakten.

[12] Vgl. ebd.

[13] Hierzu Hense, Entschädigung, S. 58, 61; Hockerts, Bilanz, S. 189–191; Irmer, Wiedergutmachung, S. 435–436.

[14] Vgl. ebd.

[15] Vgl. Robert Kempner, Rheinland/Pfalz. Stocken der Entschädigungszahlungen, in: Der Aufbau, 01.02.1957, S. 19; Kurt Grossmann, Der Stand der Entschädigung in Zahlen, in: Der Aufbau, 15.11.1957, S. 17; Kurt Grossmann, Die neueste Entschädigungsstatistik. Antragsteller und Ansprüche, in: Der Aufbau, 24.01.1958, S. 18; Konrad Wille, Neue Verzögerungsaktion in Rheinland-Pfalz? Verlangsamte Bearbeitung der Anträge, in: Der Aufbau, 18.04.1958, S. 7; o. A., Wiedergutmachungs-Statistik 1957, in: Der Aufbau, 18.04.1958, S. 17; Konrad Willi, Ueber ½ Million Entschädigungsanträge in Rheinland-Pfalz. Abwicklung bis 1963 bezweifelt, in: Der Aufbau, 03.10.1958, S. 13; Kurt Grossmann, Verändertes Rechnungsjahr und die Entschädigungsleistungen, in: Der Aufbau, 10.06.1960, S. 34; Kurt Grossmann, Eine Produktions-Analyse der Entschädigungsämter, in: Der Aufbau, 28.10.1960, S. 25; o. A., Fortschritte in Rheinland-Pfalz, in: Der Aufbau, 17.03.1961, S. 37 (Zitat ebd.); o. A., Welche Ansprüche werden bis Ende 1962 erledigt? Rheinland-Pfalz antwortet, in: Der Aufbau, 07.07.1961, S. 29; o. A., Wiedergutmachungs-Leistungen in Rheinland-Pfalz, in: Der Aufbau, 22.02.1963, S. 31–32; Kurt Grossmann, Vier Fragen an die Entschädigungsbehörden. Um die Endphase der Wiedergutmachung, in: Der Aufbau, 20.06.1969, S. 22.

[16] Vgl. ebd.

[17] Bis zum Jahr 1967 waren in Rheinland-Pfalz 45,7 Prozent der Fälle positiv beschieden worden, allerdings auch nur 15,1 Prozent negativ; eine große Zahl an Fällen (39,2 Prozent) hatte sich auf sonstige Art erledigt, was, ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen, ebenfalls auf die Zuständigkeit für die Auslandsanträge und damit einhergehende administrative Hemmnisse zurückzuführen war. Vgl. Grossmann, Verändertes Rechnungsjahr, S. 34; Kurt Grossmann, 825,000 Ansprüche noch unerledigt, in: Der Aufbau, 20.07.1962, S. 28; Kurt Grossmann, Die Antragsfrist Dezember 1969. Nur Bremen wird sie erfüllen, in: Der Aufbau, 27.09.1968, S. 25.

[18] Vgl. o. A., Fortschritte in Rheinland-Pfalz, S. 37; o. A., Welche Ansprüche, S. 29; o. A., Wiedergutmachungs-Leistungen, S. 32; Kurt Grossmann, Der Wettlauf mit der Zeit. Um die Verabschiedung des Bundesentschädigungs-Schlussgesetzes, in: Der Aufbau, 04.02.1964, S. 29–30, hier S. 29; o. A., Der Boden des Fasses ist sichtbar. Die restlichen Ansprüche, in: Der Aufbau, 26.03.1965, S. 29; Kurt Grossmann, Entschädigungswerk in Zahlen, in: Der Aufbau, 06.10.1965, S. 25–26, hier S. 25; Grossmann, Die Antragsfrist Dezember 1969, S. 25; Kurt Grossmann, Die letzte Phase der Entschädigung. Statistische und personelle Elemente, in: Der Aufbau, 10.01.1969, S. 21–22, hier S. 21; Grossmann, Vier Fragen, S. 22.

[19] Vgl. Grossmann, Vier Fragen, S. 22 (Zitat ebd.).

[20] Vgl. o. A., Wiedergutmachungs-Leistungen in Rheinland-Pfalz, S. 32; Grossmann, Die letzte Phase, S. 21.

[21] Vgl. Kurt Grossmann, Die neueste Statistik. Noch 1,212,817 Anträge unbearbeitet, in: Der Aufbau, 14.06.1957, S. 8.

[22] Hierzu Baumann, Menschenversuche, S. 63; Forster, „Wiedergutmachung“, S. 95–105; Hense, Entschädigung, S. 77–78; Hockerts, Bilanz, S. 189, 200–202; Hudemann, Anfänge, S. 181; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436–437; Ziwes, „Unrecht“, S. 262.

[23] Siehe ebd.

[24] Vgl. ebd.

[25] Hierzu Forster, „Wiedergutmachung“, S. 108–109; Goschler, Schuld und Schulden, S. 248–253; Hense, Entschädigung, S. 66–95; Irmer, „Wiedergutmachung“, S. 437–438; Ziwes, „Unrecht“, S. 262.

[26] Siehe ebd.

[27] Vgl. ebd.

[28] Hierzu Irmer, Wiedergutmachung, S. 438.

[29] Siehe hierzu Grau, Quelle.

[30] Siehe ebd.

[31] Vgl. ebd.

[32] Hierzu siehe u. a. ebd.

[33] Hierzu Forster, „Wiedergutmachung“, S. 47–49, 83–84; Hockerts, Bilanz, S. 173; ferner weiterführend Walter Schwarz, Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik. Ein Überblick, in: Herbst/Goschler (Hgg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik, S. 34–41.

[34] Vgl. ebd.

[35] Siehe ebd.

[36] Vgl. ebd., dabei jedoch insbesondere Hockerts, Bilanz, S. 173.

[37] Hierzu Goschler, Schuld und Schulden, S. 361–412; Hockerts, Bilanz, S. 203–209; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436–437.

[38] Siehe ebd.

[39] Hierzu Forster, „Wiedergutmachung“, S. 105–109; Goschler, Schuld und Schulden, S. 413–476; Hense, Entschädigung, S. 83; Irmer, Wiedergutmachung, S. 436–437.

[40] Siehe ebd.

[41] Hierzu etwa José Brunner/Norbert Frei/Constantin Goschler, Komplizierte Lernprozesse. Zur Geschichte und Aktualität der Wiedergutmachung, in: Norbert Frei/José Brunner/Constantin Goschler (Hgg.), Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 8; Schriftenreihe des Minerva Instituts für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv, Bd. 28), Göttingen 2009, S. 9–47, hier S. 13. Hierzu aktuell auch Stefanie Schüler-Springorum, Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes, Berlin 2025.

[42] Siehe Brunner/Frei/Goschler, Lernprozesse, S. 14; Hockerts, Bilanz, S. 169, 184–185; ferner Volker Eichler, Entschädigungsakten – Zeitgeschichtliche Bedeutung und Möglichkeiten der Erschließung, in: Diether Degreif (Red.), Vom Findbuch zum Internet. Erschließung von Archivgut vor neuen Herausforderungen. Referate des 68. Deutschen Archivtags 1997 in Ulm (Der Archivar, Beibd. 3), Siegburg 1998, S. 221–229, hier S. 222.

[43] Vgl. Forster, „Wiedergutmachung“, S. 78–79.

[44] Vgl. Brunner/Frei/Goschler, Lernprozesse, S. 13–14; Karl Heßdörfer, Die finanzielle Dimension, in: Herbst/Goschler (Hgg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik, S. 55–59, hier S. 58–59.

[45] Siehe Brunner/Frei/Goschler, Lernprozesse, S. 12; Heßdörfer, Dimension, S. 58.

[46] Vgl. ebd.

[47] Siehe Hense, Entschädigung, S. 91.

[48] Hierzu Heßdörfer, Dimension, S. 55–56.

[49] Vgl. ebd.

[50] Siehe Brunner/Frei/Goschler, Lernprozesse, S. 13, 32; Goschler, Schuld und Schulden, S. 539. Eine Übersicht über die staatlichen Wiedergutmachungsleistungen der Bundesrepublik Deutschland findet sich bei Goschler, Schuld und Schulden, S. 539. Siehe auch eine Übersicht bis zum Jahr 1988 bei Heßdörfer, Dimension, S. 57–58.

[51] Siehe Brunner/Frei/Goschler, Lernprozesse, S. 23; Goschler, Schuld und Schulden, S. 7–8.

[52] Vgl. ebd.; Zentrale Erkenntnisse zur Thematik neuerdings bei Michael Kißener/Andreas Roth, Justiz im Umbruch. Die Geschichte des Bundesgerichtshofes 1950 bis 1965, Berlin 2024 (Bd. 1 und 2) [online zugänglich via https://doi.org/10.1515/9783111456355-201].

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt, nicht zu kommerziellen Zwecken: Dieses Werk und dessen Inhalte sind – sofern nicht anders angegeben – lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: Katharina Buchholz, Felix Maskow: „Wiedergutmachung – Schlaglichter auf fachlich-didaktische Erkenntnispotentiale eines innovativen Themas“. Die Lizenz gilt nicht für die verwendeten Bilder und Zitate. Sofern nicht anders angegeben, sind diese urheberrechtlich geschützt.